ここ数年、Appleを装ったフィッシングメールが流行しています。

今現在でも不特定多数の方に向けてフィッシングメールが送り続けられており、詐欺行為ですので注意が必要です。

今回は、フィッシングメールで注意するポイントについてまとめてみました。

フィッシングメールは、何を目的にしているのか?

そもそも、フィッシングメールは「何を目的」にしているのでしょうか?

- googleやyahooなどのログイン情報

- ネットバンキングのログイン情報

- クレジットカードの情報

などの、アカウント情報を入手することを目的とした詐欺行為です。

インターネットサービスユーザーの不安を煽るなどの手法で、アカウント情報を入力するように行動を促すような仕組みを作っています。

例えば、Appleを装ったフィッシングメールでは以下のような情報を入力させるように誘導することがあるようです。

- Apple ID

- Apple パスワード

- 名前

- 生年月日

- 郵便番号、住所

- 電話番号

- クレジットカード番号、カードの名義人、有効期限、セキュリティコード

- セキュリティ質問、答え

これらの情報を搾取されてしまう可能性があります。

パッと思い浮かぶこととして、他人のカード情報を入手できたら、好き放題に買い物ができてしまいます。情報を搾取されることが、いかに危険かお判りいただけると思います。

インターネットやショッピングで好き放題クレジットカードを利用されてしまったり、住所が露わになることで自宅にDMが届いてしまう可能性もあります。

Appleのサービス以外で、同じメールアドレスやパスワードを使っていた場合、アカウントにログインされてしまい、被害が拡大する可能性も否定できません。

個人・企業のアカウント情報を不正に利用して、知人や、取引先へ、さらにその先へ、、と被害が拡大する可能性もあります。

Appleからのメールが届いた時に確認するポイント

まず、Appleからメールが届いたら、すぐにリンク先をクリックするのは危険です。

フィッシングメールの可能性がありますので、以下の点に取り組んでみてください。

(1)appleの公式サイトにログインすること

届いたメールに設置されたリンクを、何の疑いもなくクリックするのは危険です。

何か情報が届いた場合でも、必ず公式サイトからログインして確認するようにしましょう。

(2)日本語の表記をチェックする

フィッシングメールの場合は、日本語の翻訳が微妙にズレていることがあります。

どこかおかしい、、と思われる訳され方が確認できた場合は、フィッシング詐欺を疑ってみてください。

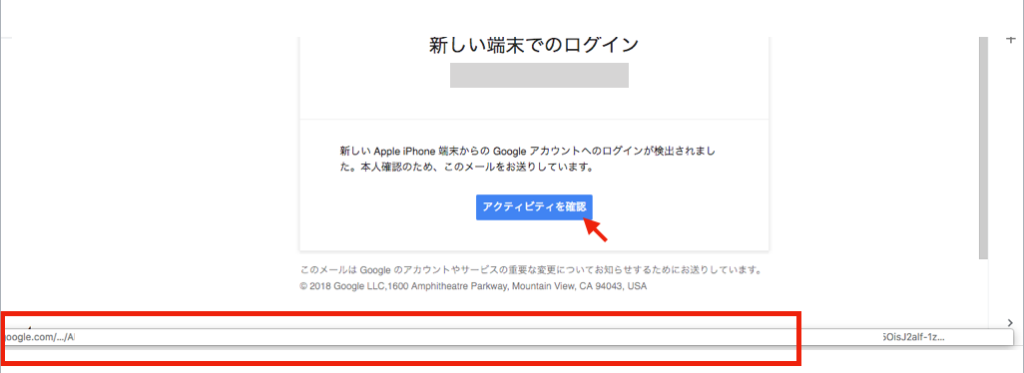

(3)リンク先を確認すること

リンク先が、Appleであるかどうかを確認しましょう。

パソコンのGoogleChromeなどのブラウザでリンク先のボタンにカーソルを重ねた時に、リンク先のURLが表示されます。

公式なAppleのURLであるかどうか確認しましょう。

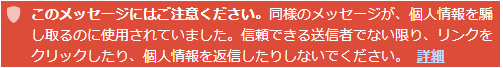

(4)Gmailに転送してチェックしてみる

Gmailには、フィッシング詐欺の疑いがある時に警告を表示する機能があります。

怪しいかもしれない、、と思ったら、Gmailに転送してチェックしてみましょう。

(5)差出人のメールアドレスを確認する

差出人のメールアドレスがappleであるかどうかを確認しましょう。

メールアドレスが、差出人が合っていない時は注意が必要です。

(6)個人情報を入力しない

メールからのリンク経由で、個人情報を安易に入力しないように注意しましょう。

Appleの公式サイトによく似たページに遷移されてしまい、

ログイン情報や、カード情報が漏れてしまうと致命的です。

(7)appleにフィッシングメールを報告する

フィッシングメールの疑いがある時は、Appleに通報しましょう。

Appleの公式サイトでもアナウンスされていますのでチェックしてみてはいかがでしょうか。

フィッシングメール、ウイルス感染の偽警告、偽のサポート電話などの詐欺に遭わないようにする

メールでのフィッシング詐欺に合わない習慣を身につけること

フィッシング詐欺にあわないために、普段から気をつけておくべきポイントについてまとめてみました。

(1)不安を煽るようなメールを疑うこと

フィッシングメールは、人間の心理を巧みに利用して作られています。

セキュリティの問題や、IDがロックされているなど、不安を煽って来る場合があります。

普段届かないメールが着いたら、まずは疑うことから初めてみてはいかがでしょうか。

(2)ログインは、公式サイトから行うこと

フィッシングメールは、詐欺サイトへのボタンが設置されていることがあります。

これはAppleに限ったことではありません。

メールに設置されたリンクボタンではなく、公式サイトからログインするようにしましょう。

(3)リンクの上にマウスカーソルを合わせ、正規のURLかどうかを確認すること

先にもご紹介させていただきましたが、

メールに添付されたリンクの上にマウスのカーソルを合わせると、URLが表示されます。

正しいアドレスかどうかを確認するようにしましょう。

(3)セキュリティに関する情報に目を向けること

IT・セキュリティ系のニュースに、時々目を向けてみるのもおすすめです。

フィッシングメールだけでなく、インターネットを利用した新手の詐欺の手法を日頃からチェックし、記憶しているだけでも、詐欺にひっかからないように意識を向けることができます。

また、あなたの周囲の人にも注意喚起することができます。普段ニュースを見ない、という方も最低限の情報はチェックしましょう。

「googleアラート」で、気になるワードを予めセットしておくのもおすすめです。

(4)常に最新版にアップデートし、最新環境を保つこと

セキュリティソフトや、ブラウザ、OSなどは、常にサービス提供側がアップデートを続けています。

自動的にアップデートされるように設定されていることもあれば、手動で行う場合もあります。

怪しいメールを開封する時に、アラート表示で注意喚起してくれるような機能を事前に追加しておきましょう。

(5)Google Cromeでアクセスしてみる

Webブラウザの一つの「Google Crome」は、リンク先が不正なサイトの場合は、それを検出する仕組みが備わっていると言われています。

少しでも怪しいサイトへにアクセスするのを防ぎたいという方は、使うブラウザを変えてみるのも有効と言えるでしょう。

(6)宛名に個人名が明記されているか

正規の会社の多くは、お客様個人宛てのメッセージにはお客様本人の名前を記載します。

「お客様各位」など、メッセージの挨拶部分が一般的な表現になっている時は、要注意です。

(7)セキュリティソフトを入れる

セキュリティソフトをインストールして、フィッシング詐欺の可能性のあるサイトへのアクセスを注意喚起できるように予め対策をしましょう。

企業では、小さなミスが致命的な問題に発生する可能性がありますので注意必要です。

セキュリティソフトの導入だけでなく、プロのアドバイスを聴きながら最適な対策を進めましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、Appleを装ったフィッシングメールで、詐欺にひっかからないポイントについてご紹介させていただきました。

これから新しいWEBサービスに登録して、新手のフィッシングメールが流行する可能性があります。

セキュリティ関連の最新情報に目を向けてみましょう。

こちらの記事も合わせてお読みくださいませ。

突然パソコン画面にポップアップ!セキュリティ警告にご用心!